Официальный сайт Pinco — это отличное место для азартного досуга на российские рубли. Стильная площадка наполнена современными и классическими слотами, широкой линией ставок на спорт, краш-играми и лучшими развлечениями с живыми дилерами. В casino Pinco можно воспользоваться большим количеством привилегий, включая уникальные бонусы. Есть возможность установить мобильное приложение на Android. Узнайте, какие преимущества имеет соблюдение правил ответственной игры в Pinco онлайн прямо сейчас.

Содержание

Pinco casino: лицензия и безопасность

Свою деятельность casino Pinco начало в 2024 году с получения лицензии Кюрасао. Это легальная азартная площадка, которая соблюдает правила сотрудничества с клиентами и предоставляет услуги на высшем уровне. Официальный сайт Pinco — это сокровищница слотов с высоким RTP. Большинство игровых автоматов дополнены специальными символами, призовыми раундами и бонусными коэффициентами, которые позволяют выиграть еще больше рублей.

Pinco онлайн — это надежное казино, которое использует современные криптографические шрифты для защиты данных клиентов. Играя здесь, можно не переживать о том, что конфиденциальная информация попадет в руки третьих лиц.

Casino Pinco: вход через работающее зеркало

Поскольку казино работает под лицензией Кюрасао, местные провайдеры интернета часто его блокируют. Обойти такую ситуацию можно разными способами: с помощью плагинов, VPN и даже анонимайзера. Более простой вариант — задаться вопросом, как найти рабочее зеркало Pinco. Это полностью дубликат официального сайта, который размещен на дополнительном домене. Выполнив вход в casino Pinco зеркало, получится продолжить отыгрывать промокоды, принимать участие в турнирах, а также проводить финансовые транзакции через электронные кошельки и другими способами.

Для получения ссылки на зеркало casino Pinco стоит обратиться в службу поддержки. Также можно найти информацию на тематических порталах и в социальных сетях. Используйте эти источники, если не произошло автоматического перенаправления на запасное зеркало.

Casino Pinco: простой процесс создания учетной записи

Чтобы при входе в Pinco казино не возникало никаких проблем, сначала нужно создать личный кабинет. Для этого следуйте простой инструкции:

- перейдите на официальный сайт казино;

- найдите кнопку с надписью “Регистрация” в правом верхнем углу и нажмите на нее;

- перед вами откроется окошко с двумя вкладками для выбора способа регистрации;

- определитесь между электронной почтой и мобильным номером, начните вводить данные;

- выбирайте основную валюту счета и вводите промокод в случае наличия;

- проверьте актуальность данных и нажмите на кнопку “Зарегистрироваться”.

Аналогичный порядок действий стоит соблюдать при регистрации в Pinco с мобильного устройства.

Зачем нужна верификация аккаунта в казино

Для получения доступа к выводу средств и полному функционалу азартного портала каждый клиент должен пройти верификацию. Таким образом он подтверждает свою личность и готовность сотрудничать с казино в правовом поле. В свою очередь, менеджеры казино получают доказательство о совершеннолетии, а также видят, не был ли этот клиент заблокирован ранее за нарушение правил.

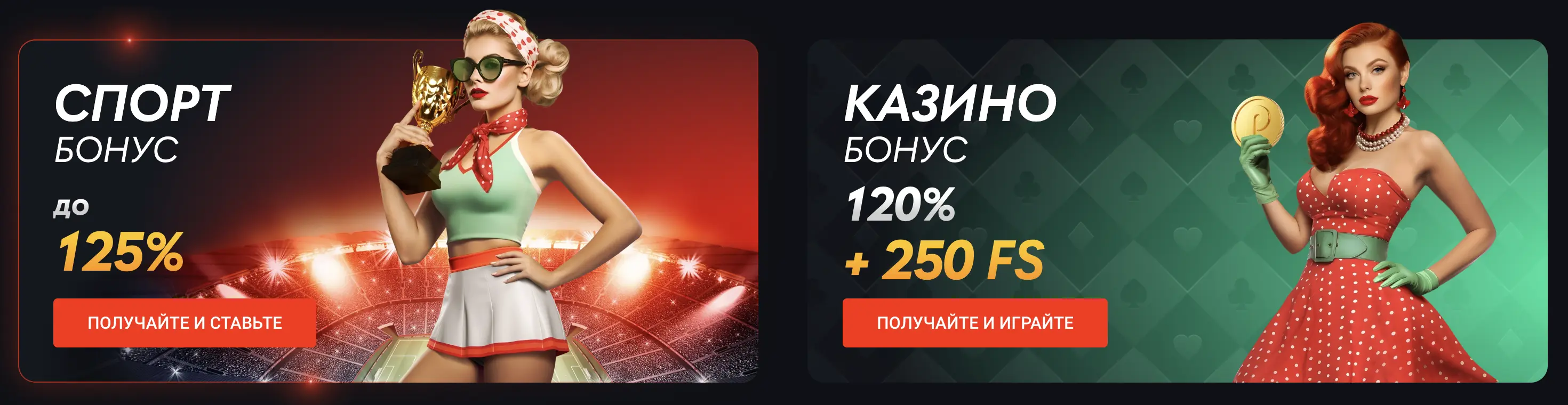

Приветственный бонус в casino Pinco

Посещение официального сайта casino Pinco начинается с вручения стартового бонуса. Он выбирается на этапе заполнения регистрационной анкеты. В целом, каждый новый игрок casino Pinco может дополнительно получить до 500 тысяч рублей. Это отличная прибавка, чтобы начать успешный путь в ставках на спорт или играх казино.

Российские гемблеры могут подобрать приветственный бонус в зависимости от того, какие направление виртуального риска их интересует.

- Для беттинга предназначается 160% на депозит

- Для казино — 250 фриспинов и 150% на депозит.

Вейджер для отыгрыша в каждом случае свой — х11 и х40 соответственно. Стоит отметить, что спортивный бонус Pinco подходит только для ординаров и экспрессов.

Загрузка приложения casino Pinco в несколько шагов

Если вы хотите скачать на телефон casino Pinco, воспользуйтесь небольшой инструкцией. Она рассчитана под устройства на Android, поскольку софт для iOS находится на этапе разработки.

- Откройте главную страницу казино.

- Спуститесь в самый низ и найдите ссылку, чтобы скачать Pinco;

- Нажмите на нее, и перед вами откроется подробная инструкция, которой стоит воспользоваться.

Особенностью установки азартного приложения на Android является необходимость в дополнительной настройке устройства. Вам нужно разрешить установку файлов из неизвестных источников, иначе не получится успешно завершить процесс.

Азартные игры и ставки на спорт в казино Pinco

Одно из преимуществ casino Pinco состоит в том, что в рамках площадки можно выбирать не только краш-игры и слоты, но и делать ставки на спорт. Раздел с большим потенциалом для беттинга расположен в отдельной вкладке. В нем можно оформить купон в режиме лайв, а также до начала спортивного события.

Бетторы в России могут посетить официальный сайт casino Pinco, чтобы делать ставки на футбол, киберспорт, теннис, регби, дартс, волейбол, единоборства и другие виды спорта. Вот какие виды прогнозов предлагает букмекер:

- Ординар — пари на один матч и результат.

- Экспресс — два и больше события в одной ставке.

- Система — состоит из экспрессов конкретного номинала.

Самые опытные беттеры используют и такие варианты, как цепочки, антиэкспресс и мультиставки. При необходимости клиенты азартного портала могут застраховать или отменить заключенную сделку.

Также сайт Pinco предлагает играть в любимые игры казино. В коллекции софта российские гемблеры найдут более 5000 моделей. Здесь есть однорукие бандиты с минимальным количеством барабанов, видеослоты с необычными механиками создания выигрышных комбинаций, например:

- Lady Wolf Moon — слот от BGAMING выбирают за высокий RTP 97% и возможность получить до х27000 к ставке. Эстетичная графика и увлекательный геймплей соответствуют заданной тематике удачи и гламура.

- Hot Fruit x15 — фруктовые слоты остаются классикой жанра, а игра от Mascot Gaming привлекает своей простотой и качественной графикой.

Поклонникам настольных игр и развлечений в лайв-казино тоже всегда будет чем заняться в соответствующих разделах.

Пошаговая инструкция к игровому процессу в casino Pinco

Поскольку в официальном сайте casino Pinco разобраться очень легко, у новых клиентов азартного портала не возникает никаких трудностей с началом игрового процесса. Вы можете воспользоваться подсказками, чтобы узнать, какой порядок действий приводит к первой ставке.

- Откройте сайт Pinco или же мобильное приложение.

- Совершите вход в аккаунт с помощью данных, которые вы указали при регистрации.

- Внесите рубли на счет, чтобы играть не в демо, а на реальные деньги.

- Перейдите к краш-играм, слотам, лайв-казино или другим развлечениям, которые вас интересуют.

- Запустите понравившуюся игру и выбирайте ставку. После этого останется только нажать на кнопку для начала раунда.

Если стратегия и удача будут на вашей стороне, ставка принесет реальный выигрыш.

Лицензионное casino Pinco: платежные методы

Внести депозит в рублях в casino Pinco можно разными способами. Азартный провайдер предлагает воспользоваться финансовым разделом. Доступ к нему появляется после входа в личный кабинет. Для пополнения счета следует сделать выбор между такими методами:

- переводы СБП;

- карты Mastercard, Visa, МИР;

- Piastrix, VouWallet и другие электронные кошельки;

- криптовалюта;

- сервис SberPay.

Пополняйте счет в казино на сумму от 500 рублей, чтобы начать увлекательное и прибыльное приключение.

Frequently Asked Questions

❓ Что такое Pinco Casino и почему его стоит выбрать?

Это легальный азартный портал с лицензией Кюрасао, большим количеством слотов и оперативной службой поддержки.

📜 Есть ли у Pinco Casino лицензия и как это влияет на честность игры?

Да. Ее наличие подтверждает честность и прозрачность деятельности оператора гемблинга.

📥 Как установить приложение Pinco Casino на телефон без проблем?

Зайдите на официальный сайт бренда и воспользуйтесь инструкциями.

🎰 Как начать игру в слоты и сделать свою первую ставку в Pinco Casino?

Это станет возможным после регистрации и пополнения счета российскими рублями.

🌐 Как найти актуальное зеркало для входа в Pinco Casino?

Можно обратиться в службу поддержки или официальные социальные сети.

💸 Как безопасно и удобно пополнять и выводить средства в Pinco Casino?

Вы можете выбирать любой метод, который доступен на сайте.